广院天桥的老爷爷 陶笛

每次下班路过传媒大学地铁站C口天桥下时,总有那么一位盲人爷爷在拉着二胡有时候还配合着说书,传媒大学(也叫广院)作为朝阳区重要的地铁枢纽每天有许多人上下班从这里经过,而它的旁边就是中国传媒大学和北京第二外国语学院,我虽不知道他是否住在附近,但他的说唱和演艺早已成为了传媒大学地铁天桥一道亮丽的风景,听附近广院的学生讲他们在这里究竟有多少年了谁也说不清,而关于老人的北漂经历还有一段不为人知的故事,在地铁的对过也有一位盲人老爷爷,询问得知两人竟是一对师傅,每次路过都会被他们的精神所打动,深夜执笔作曲一首《广院天桥的老爷爷》送给这位盲人老爷爷,用陶笛音乐表达我对你们的尊敬以及对北漂一族筑梦的拼搏精神;作为一名90后深深的被你们的精神所打动,也希望更对人能够多多关注并力所能及的加以帮助。以后大家再路过传媒大学地铁C口或者B口时不妨放慢脚步,驻足欣赏一下来自盲人老爷爷的曲子吧,也许听了下面这个故事你就会明白些什么。

提醒:大家不要再用捐钱的方式了,最好带些吃的喝的,或者买些面包、点心等,因为您捐出的钱,他们是拿不到的。!!!

在这个繁华的城市,华灯璀璨下暗藏了数不尽的无奈。很多人也许因此选择了用乞讨来争取最后一线生存的机会。我并不歧视这些乞讨者,不到万不得已谁都不愿意将自尊搁在地上任人践踏,无奈于有些精明的人却把乞讨做成了一项生意。这只是北京很多乞讨者生存的缩影。在饥寒交迫的驱使下,乞讨求生甚至是经营乞讨生意的人已没空去理会尊严为何物了。匆匆行路的我们,看惯这些刻意演出的悲惨戏码之后早已变得冷漠。而路过传媒大学站天桥的很多人,却都曾为老大爷泰然自若拉二胡的场景打动,这其中有感动,有倾佩。感动于他的诚恳,倾佩于他的执着,这是广院(中国传媒大学)最靓丽的一处地标性风景。其实音乐就在我们身边,就像一处风景,都是源于真实的生活之中,两位在传媒大学天桥下拉二胡的盲爷爷无时无刻不在感动着我,他们对生活况且如此,而我们年轻人是不是更应该认真反思自我呢?我们用心过好每一天的生活了吗?我们真的努力过了吗?希望这首作品能给大家能给大家带来一丝心灵的颤动,也真心祝愿两位盲爷爷的日子能好起来,我们希望能给天天听到您那质朴的音乐!

——叶光照 2016.2.1于中国传媒大学珠江绿洲家园

传奇经历

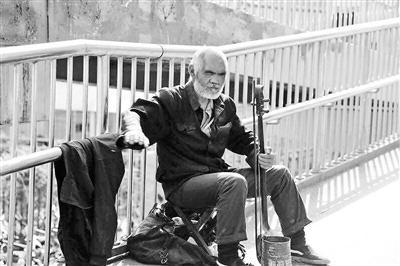

师徒二人每天分别在地铁站天桥的南北两侧卖艺,师父姓韩,今年已是73岁,徒弟姓李,今年59岁。来自河南商丘的他们自幼因病双目失明,由于乡音较重又不认识字,无法确定他们具体的名字。

老李说,他在别人的引荐下成了韩老汉的弟子,上世纪70年代,老李曾经参加过一个戏班,随着戏班辗转于乡村帮忙操办红白事。后来听戏的人少了,老李虽能维持生计,但“没人听我说话,没人听我拉琴”的感觉仍然令他困扰。得知师父在北京讨生活,老李在2006年也来到北京,和师父一起在传媒大学附近扎下了根。

韩老汉和他的徒弟无疑是传媒大学南门天桥上“地标式”的人物,两人在这里拉琴超过10年的时间,已经成了几代学生对母校回忆的一部分。

“没有人知道天桥上的两位老大爷究竟是哪一天出现的,听老师说,很多毕业多年的师哥师姐回到学校时会互相调侃一句:你已经不是当年的那个你,可是你大爷还是你大爷。”在2011年底的一场名为《关于广院的N+1个记忆》个人影展上,老李的在天桥上卖艺的照片和这段文字也被收入其中,甚至被印上了《广院记忆》的明信片。

师兄

每天早上7点左右来到天桥,师徒二人每天“工作”的时间超过12小时,至于能有多少收入,两人均表示眼瞎看不见,自己也不清楚每天能讨得多少钱。

观察发现,两个小时左右,老李一个人就收到了十几元钱,算下来每天可以挣到百八十元。不过,这笔钱并不由二人掌握,而是交给了“师兄”。

今年60多岁的“师兄”也患有眼疾,但还是能够看清东西。韩老汉说,老李口中的“师兄”也是他的弟子,曾经跟他学拉琴。十几年前“师兄”劝韩老汉去北京,说能带他到北京“吃吃喝喝,逛北京”。几年后,这位“师兄”又用同样的言辞将老李带到了北京。

师徒二人告诉北青报记者,这位“师兄”早上把两人从住处带到乞讨的天桥,然后就“玩去了”,直到晚高峰过了才把两人带回家。在此期间,“师兄”只是时不时地出现,将两个老人罐子里的钱收走。

从传媒大学到高碑店不足十平方米的住处大约有一站地,沿途的一位商户说,“师兄”会用一根竹竿或者一根绳子牵着两个老人,而且走路的速度相当快,“就像牵着狗一样”。

在老李看来,“师兄”的琴比自己拉得好得多,他非常信任“师兄”。

但老人邻居说,“师兄”对待两名老人的态度“让我们邻居都看不过去”。她和两位老人做邻居已经有七八年了,老人的家里只有一口连体锅,每天晚上回来“师兄”就给两位老人煮一点挂面,从来没见过炒菜。邻居则说,“师兄”并不穷,她时不时看到“师兄”把老人带走之后,另买食物自己吃。

工资

“有一次我看见他带着一桶油回来,我以为是给老头带的,可他带到自己租的地方去了。”韩老汉的邻居说,“师兄”有一台洗衣机,但是从来没给两个老人洗过衣服。老李说,洗衣机是师父韩老汉买的,但这台洗衣机师徒二人都用不了。

“你给老人吃的可以,别给钱,钱都到这‘师兄’那儿了。”面对来访的传媒大学学生,邻居曾这样提醒。

师徒二人挣的钱确实都在“师兄”手里。老李说,自打来到北京,不论每个月能挣多少,只能拿到200元,“这个数10年来没有变过”。

不过,“师兄”似乎对韩老汉更加尊敬,韩老汉每月能拿到600元左右,几年前大约是400元。有一次,有人来找老李学艺,第一次来交了50元订金,第二次来交了450元学费,这些钱都让“师兄”拿走了。尽管如此,老李觉得这是应该的,“是他介绍来的,不给他给谁?”

面对邻居和一些学生的质疑,“师兄”自称有工作,但并不能说出自己工作的地点。“师兄”表示,自己每天给两位老人做“一斤多面条,没钱吃鸡蛋和肉,会买点白菜,但买得很少。”但他表示:“两位老人吃什么我也吃什么。”他也承认自己没有给老人们买过衣服,因为“一件衣服要好几十块钱”。

尾声

尽管每天风吹日晒,只能吃面条,到手的钱也不多,但韩老汉和老李对返乡并不积极。

师徒二人说,每年能够回家乡两次,一次是春节,一次是6月,需要回去帮忙收麦子。因为眼睛不好,要是没有“师兄”的陪伴,两个人无法自己回乡。

韩老汉说,自己有一儿二女,但女儿出嫁后,很少回家来。以前自己和儿子生活在一起,但因为在家“要看儿媳的脸色”,于是决定在北京挣钱养活自己。

老李则一生未娶,他说自己身体残障,不希望娶媳妇给家里添负担。老李早年间很疼爱自己的侄子,因此侄子对自己很好。

“侄子说,‘您当年背我,抱我,喂我吃饭,看着我长大,等您老了,我一定好好照顾您。’”老李回忆,自己在家的时候,侄子亲自为他洗衣服,不让老婆插手。

“就算是被‘师兄’骗了,我们也没办法,毕竟眼瞎,究竟别人给了多少钱我们也不知道。”老李说,“师兄”每月给自己的200多元钱,并不是直接交到手上,而是交给侄子。他说,自己在老家有房,回家的话侄子也会照顾自己,但不希望成为家里的累赘。

韩老汉则说,自己已经73岁了,最多再拉个一两年。被问到回老家做什么时,他只是蜷缩着身子,抱着二胡,抽着烟,闭口不答。

收录到我的专辑

广院天桥的老爷爷 陶笛的专辑

暂时还没有收录的专辑

添加视频

广院天桥的老爷爷 陶笛的视频

该音乐还没有相关视频

写日志

广院天桥的老爷爷 陶笛的日志

- 该音乐还没有日志