凤阳花鼓——古筝

引;凤阳花鼓又称“花鼓”、“打花鼓”、“花鼓小锣”、“双条鼓”等,凤阳花鼓起源于凤阳府临淮县(今凤阳县东部)是一种集曲艺和歌舞为一体的民间表演艺术,但以曲艺形态的说唱表演最为重要和著名,一般认为形成于明代。

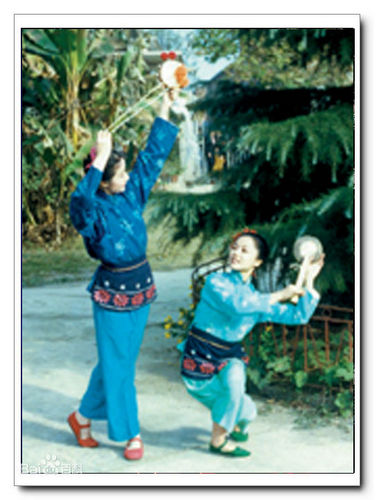

凤阳花鼓与花鼓灯、花鼓戏并称凤阳三花。凤阳花鼓主要分布于凤阳县燃灯、小溪河等乡镇一带。其曲艺形态的表演形式是由一人或二人自击小鼓和小锣伴奏,边舞边歌。历史上艺人多以此为出门卖艺的手段,凤阳花鼓因此而传遍大江南北。清康熙、乾隆年间,许多文人的诗文记录了凤阳花鼓表演时载歌载舞的热闹场面。清中期以后,舞蹈因素逐渐从民间的凤阳花鼓中淡出,仅剩下唱曲部分,分为“坐唱”和“唱门头”两种形式。凤阳花鼓是根植于凤阳民间的戏曲艺术瑰宝,有凤阳“一绝”和“东方芭蕾”之美称,并入选首批国家级非物质文化遗产名录。

------------------------------------------------------------------------------

网络图

历史;朱元璋建立明朝,徙江南巨户到凤阳府。由于凤阳府地区人口激增,灾荒也不断,导致这些迁徙的江南巨户希望回到江南,但朱元璋严禁他们离开凤阳府,所以他们想出了假扮卖艺、以打花鼓唱曲为生的方式离开凤阳府。又因明清两代,由于凤阳府(今皖北地区)一带是“三年恶水三年旱、三年蝗虫灾不断”的长年灾区,每年秋后都有成群结队的妇女外出卖唱乞讨。同时也有身背花鼓流落各地卖唱的职业艺人。明末流传范围继续扩大,表演盛况空前。清末,凤阳花鼓流传更广,有的甚至漂洋过海到东南亚一带活动。

乾隆年间,有人将二人演唱的凤阳花鼓改编为凤阳花鼓歌舞,在宫廷中为皇帝演出。乾隆年间编纂的《霓裳续谱》一书中就收录了《花鼓献瑞》、《鼓乐呈祥》等歌舞节目。到了本世纪三十年代,凤阳花鼓在唱片中广为流传。上海的“百代”、“得胜”、“大中华”等唱片公司制作了大批凤阳花鼓唱片。在解放后摄制的《大路》、《拉郎配》、《巨澜》、《鼓乡春晓》等影片中,均出现过凤阳花鼓的表演场面。

中国改革开放以后,凤阳花鼓的形式和内容也随之起了很大变化。凤阳花鼓成了凤阳人自娱自乐的工具。花鼓演唱在城乡更加普及,凡是遇到喜事,或接待宾客,凤阳人总要热情表演一番,以表达欢乐的心情。一直以来,凤阳县的孩子们还在节庆时跳这一地方特色的舞蹈,保持着古城的特色。花鼓的打法、舞步、花势、演唱等揉进了现代歌舞的技巧,在保持浓郁的地方特色的同时,形式更加活泼多样,气氛更加热烈欢快,凤阳花鼓的名声也越来越大。凤阳民间花鼓艺术团体多次参加全国及省市民间艺术表演和比赛活动,参加多部影视片的拍摄,并在全国获奖。凤阳花鼓还走出国门,到日本表演,获得赞誉。凤阳花鼓这种流浪卖艺的民间歌舞表演,在新中国成立后,被作为一种传统的民间艺术保留下来,并成为我国汉族民间喜庆丰收、欢度节日和反映劳动人民幸福生活的一种民间歌舞表演形式。

------------------------------------------------------------------------------

网络图

《大致歌词》

左手锣 右手鼓

手拿着锣鼓 来唱歌

别的歌儿我也不会唱

只会唱个凤阳歌

凤阳歌来 咿哟嘿

得儿铃咚 飘一飘

得儿铃咚 飘一飘

得儿~ 飘 得儿~飘

飘飘一得儿 得儿飘得儿

飘飘一得儿

飘飘飘一飘

收录到我的专辑

凤阳花鼓——古筝的专辑

暂时还没有收录的专辑

添加视频

凤阳花鼓——古筝的视频

该音乐还没有相关视频

写日志

凤阳花鼓——古筝的日志

- 该音乐还没有日志